Den Gigabitausbau finanzieren

Investitionen in den Ausbau von Gigabitinfrastrukturen erfordern die Bereitstellung von Kapital in erheblicher Höhe. Der geschätzte Investitionsbedarf für den Aufbau von flächendeckenden Gigabitnetzen in Deutschland liegt laut Experten zwischen 50 und 90 Mrd. Euro. Die Mittel werden in erster Linie von den ausbauenden Netzbetreibern aufgebracht. Aber auch Bund, Länder und Kommunen tragen über diverse Förderaktivitäten einen signifikanten Anteil der Gesamtsumme.

Wie werden Gigabitnetze finanziert?

Der größte Teil der Investitionen in den Bau von Gigabitnetzen in Deutschland erfolgt durch die Netzbetreiber. Bis März 2025 etwa wurden rund 92% der Ausbauprojekte mit eigenen Mitteln finanziert, knapp 8% der Anschlüsse wurden durch den Einsatz von Fördermitteln realisiert (Quelle: Marktanalyse BREKO, 2025).

Fördermittel flankieren den Ausbau von Gigabitnetzen

Da sich jedoch nicht alle Gebiete wirtschaftlich erschließen lassen, unterstützen Bund und Länder den Ausbau von Gigabitnetzen zusätzlich mit Fördermitteln. Insbesondere in ländlichen Regionen, die eine dünne Besiedlung und begrenzte wirtschaftliche Perspektiven aufweisen, soll hier gefördert und die betroffenen Kommunen dabei unterstützt werden, die Lebensqualität vor Ort zu verbessern und Ihre Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Fördermittelempfänger sind dabei die Kommunen, denen unterschiedliche Umsetzungsmodelle zur Verfügung stehen.

Sie können diese Netze selbst errichten und anschließend Netzbetreibern zur Nutzung überlassen (Betreibermodell); alternativ können sie die Errichtung und den Betrieb an Netzbetreiber vergeben und die fehlende Wirtschaftlichkeit mit Fördermitteln ausgleichen (Wirtschaftlichkeitslückenmodell). Die Förderquoten liegen dabei meist unter 100 Prozent, sodass auch die Kommunen einen Teil der Finanzierung übernehmen müssen (Eigenanteil), den es zu finanzieren gilt.

Die drei wichtigsten Finanzierungsmodelle:

1. Betreibermodell

Beim Betreibermodell errichtet die öffentliche Hand, z. B. eine Kommune, die passive Netzinfrastruktur selbst oder lässt sie bauen. Anschließend wird das Netz an ein Telekommunikationsunternehmen verpachtet, das den Betrieb übernimmt und die Dienste anbietet. Die Kommune bleibt Eigentümerin der Infrastruktur und kann langfristig Einfluss auf die Nutzung nehmen.

2. Wirtschaftlichkeitslückenmodell

Dieses Modell kommt zum Einsatz, wenn der privatwirtschaftliche Ausbau eines Netzes wirtschaftlich nicht tragfähig ist. Die öffentliche Hand unterstützt das Telekommunikationsunternehmen finanziell, um die sogenannte „Wirtschaftlichkeitslücke“ zu schließen, also die Differenz zwischen den erwarteten Einnahmen und den tatsächlichen Ausbaukosten. Das Unternehmen baut und betreibt das Netz selbst.

3. Mischfinanzierung

Bei der Mischfinanzierung werden Elemente aus dem Betreibermodell und dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell kombiniert. Beispielsweise kann die Kommune Teile der Infrastruktur bereitstellen, während das Telekommunikationsunternehmen den restlichen Ausbau übernimmt und Fördermittel für die Wirtschaftlichkeitslücke erhält. Dieses Modell bietet Flexibilität und kann auf die lokalen Gegebenheiten angepasst werden.

Weitere Informationen zur Finanzierung.

Branchendialoge und Markterkundungsverfahren

Im Rahmen der Gigabitförderung 2.0 sind Branchendialoge und Markterkundungsverfahren inzwischen verpflichtende Voraussetzungen für die Beantragung öffentlicher Fördermittel. Ziel ist es, vorab zu prüfen, ob ein eigenwirtschaftlicher Ausbau durch Telekommunikationsunternehmen möglich ist und Fördermittel nur dort einzusetzen, wo dies nicht der Fall ist.

Die neuen Mindestanforderungen für Branchendialoge wurden am 23. Januar 2025 veröffentlicht.

KfW bietet flexible Instrumente zur Finanzierung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus von Glasfasernetzen

Seit April 2020 gibt es bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zudem zwei hochflexible Instrumente zur Finanzierung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus von Glasfasernetzen. Mit dem „Investitionskredit Digitale Infrastruktur“ und dem „KfW-Konsortialkredit Digitale Infrastruktur“ unterstützen das BMDS und die KfW den langfristigen und flächendeckenden Ausbau von Glasfasernetzen in Deutschland. Kommunale und mittelständische Netzbetreiber können damit den Glasfaserausbau finanzieren.

Hier sind die wichtigsten Eckpunkte:

- für kommunale und private Unternehmen (auch international)

- für die Errichtung und den Ausbau von FTTB/H Netzen, inklusive aktiven Komponenten und Inhouse-Verkabelung

- für die Vernetzung mit anderer Infrastruktur, wie etwa Mobilfunkmasten oder Rechenzentren

- für die Errichtung eines Backbone-Netzes

- I. d. R. bis zu 50 Mio. Euro pro Vorhaben

- Bis zu 30 Jahren Laufzeit und 20 Jahren Zinsbindung

- Ab 0,97% effektivem Jahreszins mit bis zu fünf Jahren tilgungsfreien Perioden

- 100% Auszahlung

- I. d. R. Abruf innerhalb von 12 Monaten nach Zusage

Was bei der Finanzierung wichtig ist

Grundsätzlich gelten im Hinblick auf die Finanzierung von Gigabitnetzen für Kommunen dieselben Prinzipien wie für private Unternehmen.

Risiko und Kapitalkosten

Generell gilt für Finanzierung: je höher das Risiko für den Kapitalgeber, desto höher sind die Kapitalkosten, also Zinsen. Eine Betrachtung des Risikos ist daher zentraler Bestandteil jeder Finanzierung, auch bei der Finanzierung von Glasfasernetzen. Dabei können zwei Aspekte unterschieden werden – die Bonität beschreibt die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers und seine Fähigkeit die aufgenommene Finanzierung auch unabhängig vom Projekterfolg zurückzuführen. Dies gilt primär für private Unternehmen, da Kommunen aufgrund von solidargemeinschaftlichen Finanzausgleichsmechanismen als insolvenzunfähig betrachtet werden und daher grundsätzlich Zugang zu den bestmöglichen Finanzierungskonditionen haben.

Die tatsächliche Höhe der verfügbaren Kredite (Kreditvolumen) ist aber auch für Kommunen nicht unbegrenzt. Hier greifen unter anderem die Gemeindeordnung sowie die Haushaltspläne von Bund und Ländern. Neben der Bonität des Kreditnehmers wird auch das Risiko des zu finanzierenden Projektes selbst betrachtet. Im Falle einer reinen Projektfinanzierung kann der Kapitalgeber sogar ausschließlich auf das Risiko des Projektes abstellen. Die Sicherheiten bestehen in diesem Fall aus den Wirtschaftsgütern (z.B. dem zu errichtenden Netz) und den zu erwartenden Erträgen über den festgelegten Betrachtungszeitraum. Eine Standardfinanzierungslösung gibt es dabei selten; vielmehr sind Projektfinanzierungen auf das jeweilige Projekt individuell zugeschnitten.

Möglichkeiten zur Verbesserung der Bonität

Während Kommunalkredite grundsätzlich ohne Sicherheiten ausgereicht werden, besteht bei privatwirtschaftlichen Krediten die Möglichkeit, die Bonität des Unternehmens oder des Projektes zu verbessern, um so das verfügbare Kreditvolumen und die Konditionen zu verbessern. Beispiele hierfür sind Bürgschaften von bonitätsstarken Institutionen (z.B. von einer Bank oder dem Staat) oder durch zusätzliche Besicherung mit werthaltigen und fungiblen Sicherheiten (z.B, durch eine Bareinlage).

Geeignete Finanzierungsinstrumente auswählen

Die Wahl der Finanzierungsinstrumente hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Aber grundsätzlich gilt: je kleiner das Projektvolumen, desto einfacher ist in der Regel die Finanzierungsstruktur.

Für die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils von Förderprojekten dürfte in den meisten Fällen ein Kommunalkredit oder (bei Betreibermodellen) ein Investitionskredit der KfW die beste Lösung darstellen. Bei größeren Projekten wird die Gesamtfinanzierung dagegen oftmals so strukturiert, dass unterschiedliche Finanzinstrumente kombiniert werden.

Je größer und komplexer das Vorhaben, umso eher können sich die zusätzlichen Transaktionskosten für eine strukturierte Finanzierung lohnen.

Hierbei werden unterschiedliche Tranchen mit jeweils eigenen Risikoprofilen gebildet, die dann an Investoren mit unterschiedlicher Risikobereitschaft vergeben werden. Die wesentlichen Finanzierungsinstrumente sind nachfolgend kurz zusammengefasst:

Eigenkapitalinvestoren sind nicht besichert und tragen deshalb das höchste Risiko. Verluste werden in erster Instanz von ihnen getragen. Zum Eigenkapital gehören (jeweils abhängig von der Rechtsform des Unternehmens) das Grund- bzw. Stammkapital (auch in Form von Vermögenswerten, die vom Eigentümer oder Existenzgründer in das Unternehmen eingebracht wurden), finanzielle Rücklagen und der erwirtschaftete Jahresüberschuss. Kurz gesagt, ergibt sich die Höhe des Eigenkapitals aus der Höhe des Vermögens abzüglich der Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Auch Gegenstände wie Maschinen, Anlagen, Fuhrpark, die dem Unternehmen unbegrenzt zur Verfügung stehen, können dazu gehören.

Neben den eigenen Mitteln, die ein Unternehmen aufbringt (Innenfinanzierung), existiert auch Eigenkapital, das von Dritten zur Verfügung gestellt wird (Außenfinanzierung). Es handelt sich dabei zwar um geliehenes Geld, das i. d. R. zurückgezahlt werden muss; allerdings wird es „bilanztechnisch“ nicht als Fremdkapital, sondern als Eigenkapital behandelt. Aufgrund des hohen Risikoprofils ist Eigenkapital „teuer“, d.h. es hat die höchsten Renditeansprüche.

Das Mezzanine-Kapital stellt bei der Finanzierung von Vorhaben in wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Es wird auch Hybridkapital genannt und tritt in verschiedenen Ausprägungen am Markt auf: So sind eigenkapitalähnliche Komponenten (z. B. atypische stille Beteiligung oder Genussrechte mit Gewinn und Verlustbeteiligung) und fremdkapitalähnliche Eigenschaften (z. B. partiarisches oder Nachrangdarlehen; das heißt, das das Darlehen im Falle der Insolvenz erst nach den Forderungen der anderen Gläubiger bedient wird) zu finden.

Meist ist es für Unternehmen nicht möglich, große Vorhaben lediglich mit Eigenkapital zu finanzieren. Daher ist die zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital erforderlich. Fremdkapital kann zum einen aus Krediten bestehen, die von Banken für einen bestimmten Zweck über einen bestimmten Zeitraum zu festgesetzten Konditionen (Zinssatz, Tilgungsrate, etc.) vergeben werden. Im Kontext strukturierter Projektfinanzierungen können auch hier Tranchen mit unterschiedlichen Risikoprofilen (z.B. Nachrangdarlehen) gebildet werden, um unterschiedliche Investorengruppen anzusprechen.

Öffentliche Förderdarlehen, wie sie für Breitbandprojekte beispielsweise von der KfW („Investitionskredit Digitale Infrastruktur“), der Landwirtschaftlichen Rentenbank, sowie einigen Förderbanken der Länder und der Europäischen Investitionsbank (EIB) bereitgestellt werden, sind Fremdkapital mit attraktivem Zins und speziell auf den Gigabitausbau ausgerichteten Konditionen wie tilgungsfreie Anlaufjahre, lange Zinsbindung und bis zu 100% Finanzierung.

Neben den zahlreichen oben genannten Finanzierungsmitteln und -hilfen, können zur Umsetzung von Gigabitprojekten auch verschiedene Förderungsmöglichkeiten wahrgenommen werden. Sowohl die Länder, als auch der Bund und die EU haben inzwischen ein vielfältiges Angebot von Förderprogrammen entwickelt, die eine teilweise oder vollständige Förderung von Gigabitprojekten anbieten. Insbesondere strukturschwachen Regionen soll so die Tür zum Gigabitausbau geöffnet und eine nachhaltige Aufwertung ihres Standortes ermöglicht werden.

Das passende Geschäftsmodell finden

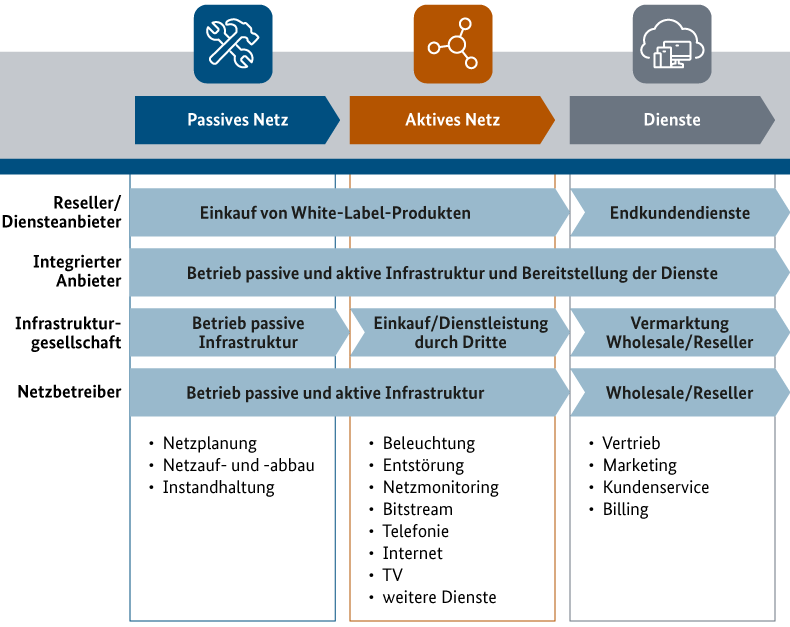

Von zentraler Bedeutung für das Vorhaben ist das angestrebte Geschäftsmodell, denn daraus ergeben sich der Finanzierungsbedarf und das Risiko des Vorhabens. Die nachfolgende Darstellung zeigt die geläufigsten Geschäftsmodelle im Telekommunikationsmarkt entlang der drei wesentlichen Wertschöpfungsstufen: Passives Netz; Aktives Netz und Dienste.

Stufe 1: Passives Netz: Hier geht es um die grundlegende Errichtung der Netzinfrastruktur, d.h. Netzplanung, Netzauf- und abbau sowie Instandhaltung. Dazu zählen Tiefbauarbeiten, das Verlegen von Leerrohren und Glasfaserkabeln sowie die Herstellung von Verbindungsstrecken.

Stufe 2: Aktives Netz: In dieser Stufe wird die Infrastruktur technisch nutzbar gemacht. Dazu gehören Hausanschlüsse, Server- und Verteilerstandorte sowie die notwendige Hardware. Hinzu kommen Projektierungsleistungen wie Netzwerkplanung, Beleuchtung, Entstörung und Netzmonitoring. Außerdem umfasst diese Ebene die Bereitstellung von Bitstream sowie Diensten wie Telefonie, Internet, TV und weiteren Angeboten.

Stufe 3: Dienste: Auf dieser Ebene werden die eigentlichen Telekommunikationsdienste angeboten. Der Schwerpunkt liegt auf Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Billing.

Die Darstellung macht zudem die zahlreichen unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Stufen eines Gigabitprojektes deutlich: Während in Stufe 1 hauptsächlich Planungs- und Bauleistungen benötigt werden, liegt der Fokus in Stufe 2 beispielsweise auf dem Netzmonitoring sowie in Stufe 3 auf Vertriebs- und Marketingmaßnahmen.

Diese bieten zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten. Während sich eine Infrastrukturgesellschaft zum Beispiel ausschließlich auf den Betrieb der passiven Infrastruktur in Stufe 1 konzentriert, übernimmt der Netzbetreiber den Betrieb der aktiven Infrastruktur in Stufe 2 und daraufhin Dritte das Angebot von Dienstleistungen in Stufe 3. Es besteht aber die Möglichkeit, mehrere Rollen entlang der Wertschöpfungskette zu übernehmen. Das heißt konkret, dass ein Infrastrukturinhaber auch über Stufe 1 hinaus in ein Ausbauprojekt eingebunden oder ein einziger Anbieter allein für die Umsetzung der Stufen 1 bis 3 verantwortlich sein kann.

Je mehr Stufen abgedeckt werden, umso größer ist das Wertschöpfungspotenzial, aber auch das Risiko. Denn mit jeder zusätzlichen Wertschöpfungsstufe steigen auch Investitionsbedarf, operative Verantwortung und Komplexität des Vorhabens.

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Einblick in die wesentlichen Investitionskosten (CapEx) und Betriebskosten (OpEx), die in den einzelnen Wertschöpfungsstufen anfallen:

- CapEx

- Infrastrukturausbau (Erstinvestitionen):

Erdarbeiten, Leerrohre, Lichtwellenleiter, Herstellung von Verbindungsstrecken (Tiefbau etc.)

Erhaltungs-/ Erweiterungsinvestitionen

- OpEx

- Instandhaltung und Entstörung

Energiekosten

Verwaltungskosten

Personal

Büro und Ausstattung

- CapEx

- Herstellung der Anschlüsse der ab Betriebsbeginn zu versorgenden Objekte (Hausanschlüsse)

Erhaltungsinvestitionen

Erweiterungsinvestitionen

Herstellung zusätzlicher Hausanschlüsse während der Laufzeit

Projektierung (Netzwerkplanung)

Immobilien für Server-/ Verteilerstandorte

Hardware

Erhaltungsinvestitionen

- OpEx

- Instandhaltung und Entstörung

Energiekosten

Verwaltungskosten

Personal

Büro und Ausstattung

easing der aktiven Komponenten

Marketing und Vertrieb

- CapEx

- Serverinfrastruktur

Hardware

- OpEx

- Dienstekonfiguration

Abrechnung/Fakturierung

Energiekosten

Verwaltungskosten

Personal

Büro und Ausstattung

Marketing und Vertrieb

Erfolgsfaktoren bei der Vorbereitung einer Finanzierung

Bei der Finanzierung von Gigabitprojekten gibt es zahlreiche Aspekte zu beachten, um einerseits Investoren und Gesellschafter zu mobilisieren und andererseits Fremdkapitalgeber und Banken von dem Vorhaben zu überzeugen. Den Schlüssel zu einer erfolgreichen Finanzierung bildet die initiale Bestandsaufnahme und Planung, um zunächst die Ausgangssituation vollständig zu erfassen und die ausschlaggebenden Faktoren für die Wirtschaftlichkeit des Projektes zu verstehen. Dazu gehören insbesondere:

- Erfassen der regionalen Wettbewerbssituation (Versorgungsqualität, Anbieter, Preise, Ausbaupläne der Mitbewerber)

- Erstellen eines integrierten Finanzmodells (GuV, Bilanz, Cashflow) für das Projekt

- Ermittlung der erforderlichen Investitionskosten (CapEx) und operativen Kosten (OpEx)

- Rentabilitäts- und Einnahmeprognosen für das Ausbauprojekt,

- Finanzierungsquellen (Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital)

- Sensitivitätsanalysen für maßgebliche Annahmen/Parameter

Die Kompetenzzentren der meisten Länder sowie das Gigabitbüro des Bundes, bieten hierfür umfangreiche Unterstützungsangebote für Kommunen, u.a. in den kostenfreien Schulungen.

Gigabitausbau: Eine gemeinsame Aufgabe

Die Finanzierung des Gigabitausbaus ist komplex und unterscheidet sich unter anderem je nach Region, gewähltem Geschäftsmodell und benötigtem Finanzbedarf. Eine Standardlösung hierfür gibt es nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, die Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und sich passende Partner mit ins Boot zu holen. Denn um den Gigabitausbau voranzubringen, bedarf es des gemeinschaftlichen Engagements von Netzbetreibern, Bund und Ländern sowie insbesondere auch den Kommunen.